【注意喚起】オリエンテーリング中のリスクについて(近年の動向を踏まえて)

公益社団法人日本オリエンテーリング協会

オリエンテーリングは、多くの潜在的危険がある自然環境の中で行われるスポーツです。その多くは知識や努力によって回避できるものであり、またそれらを回避することはアウトドア活動の価値でもあります。日本オリエンテーリング協会では、これまでも、これらの危険を「正しく怖がる」ための情報提供を「ナヴィゲーションスポーツのための安全ガイド」等で行ってきました。一方で、生態系の変化や気象状況の変化によって、以下のリスクが拡大している兆候があります。

これらのリスクを的確に把握し、主催組織においては参加者に十分周知して、そのリスクの低減に努めるよう、引き続きお願いします。なお、本報は暫定的な注意喚起であり、より確実な知見に基づく対応方法については、上記「安全ガイド」の改定を早急に進めていきます。

①クマによる襲撃

上記「安全ガイド」では、本州において、クマの襲撃による被害は限定的としていましたが、中山間地の荒廃などでクマが市街地に近づくケースが増え、市街地での人的被害が激増しています。2025年6月には山形のさくらんぼ大会では競技開始後に、クマ遭遇のため、競技が中止となる事態も発生しました。

元々クマは臆病な動物で、クマ鈴等で排除することで回避してきましたが、最近ではクマ鈴の効果は限定的ともされています。「クマ・出没マップ」などで各都道府県が目撃情報を提供しており、情報収集をするとともに、地域の行政・専門家と連携を取ることが必要です。爆竹等の音による排除により大会当日に遭遇しないように対策をする一方、万が一に備えた対処法の知識の参加者への提供をお願いします。また、地図調査や設置では少ない人数が散発的に入山することから、より一層の注意が必要です。

- <参考情報>

- ・千葉、九州7県、沖縄にはクマは生息していない

- 被害総数:()は死者数、/の前がツキノワグマ、後ろがヒグマ:

- 2020年141件(2人)/2件(0人)

- 2021年71件(1人)/3件(0人)

- 2022年68件(2人)/3件(0人)

- 2023年192件(4人)/6件(2人)

- 2024年79件(3人)/3件(0人)

- 2025年30件(1人)/1件(1人)(6月30日まで)

- (環境省:クマ類による人身被害速報値:https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/effort12/injury-qe.pdf)

②マダニによる感染症

ダニにかまれると、不快なだけではなく除去に皮膚切開が必要になることがあります。加えて、これまで限定的であったダニによって媒介される感染症が西日本から急速に広がっています。特にSFTS(重症熱性血小板減少症候群)は死亡例を含む重篤な被害が多く見られるようになりました。対応としては、長袖長ズボンで肌を露出しないこと、虫除けスプレーなどの使用、競技後、なるべく早く皮膚を洗い流すことが必要です。また、6日~2週間程度で発熱を中心に筋肉痛や関節痛、倦怠感などの症状がみられる時には、すぐに医師に掛かって確認することが必要です。

- <参考情報>

- 春先に多く、夏まで継続する。2020年以降、概ね届け出は100件/年で10人程度が死亡している。これまで西日本中心の発生であったが、2025年4月30日現在、太平洋岸は愛知、静岡、神奈川、東京で発生が報告され、北陸では福井、石川、富山まで発生が広がっている。40歳代までの死亡例は2013年以降報告がなく、50-60歳代で散発し、70歳代から増え、死亡率は10%を超える。

- (国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト: https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/12668-sfts-ra-0801.html)

- (厚労省のSFTSのページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169522.html)

③ハチによる襲撃

ハチによる襲撃が増加した証拠はありません。またオリエンテーリング大会での被害は限定的です。しかし、様々な野外活動で、引き続き、スズメバチ・アシナガバチによる被害が散発して発生しており、年間の死亡数も2017年以降、概ね十数件発生しています。過去の被害によるアナフィラキシー反応により重篤な事態に陥る可能性があります。

ハチはいきなり無差別に人を攻撃するわけではなく、巣に近づいた動物に対する警戒行動、威嚇行動を経て攻撃しますが、巣を直接刺激(たとえば巣を蹴飛ば)した場合には威嚇なしに刺すとされています。

調査や設置の際に巣のあるなしに注意すると同時に、巣があった場合にはその近辺を利用しないことが肝心です。また参加者に対してもアナフィラキシー反応への啓発を行うことが必要です。

④落雷

登山も含めて被害数は、近年年間平均3人程度と多くはないものの、致命的であること、野外では兆候に気づいてからでは対応が不可能である場合もあることなど、事前の注意と対応が必要です。またそれによってほぼ確実に発生を防ぐことができます。

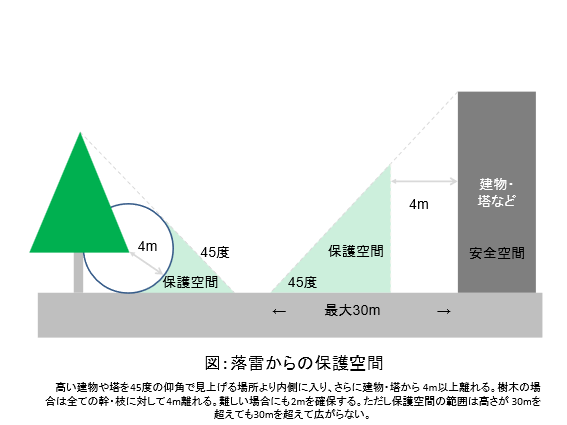

対応のためには、安全空間、保護空間、一旦他のものに落雷した後に人間に伝わり被害をもたらす側撃の概念を知ることです。導体で囲まれた空間(自動車、コンクリートの建物等)は内部に落雷が侵入しないので安全です。また図の青色の範囲も、基本的には落雷より保護される保護空間となります。側撃は2m程度離れれば概ね大きな被害は防げるとされていますが、4m程度離れることが確実な被害回避につながります。

雷には警報はないため、注意報レベルでの注意が必要ですが、夏場は多くの時間帯に注意報が出ており、注意報即中止は現実的ではありません。気象庁の雷ナウキャスト情報で活動度が2以上になった際に速やかに安全空間・保護空間に入れる準備が必要ですが、活動度1の場合でも、積乱雲の発生や冷たい風が急に吹くなどの異変を観天望気によって感知した際には、速やかに退避が必要です。

(気象庁ナウキャストのページ:https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/)