現在地を把握する様々な方法

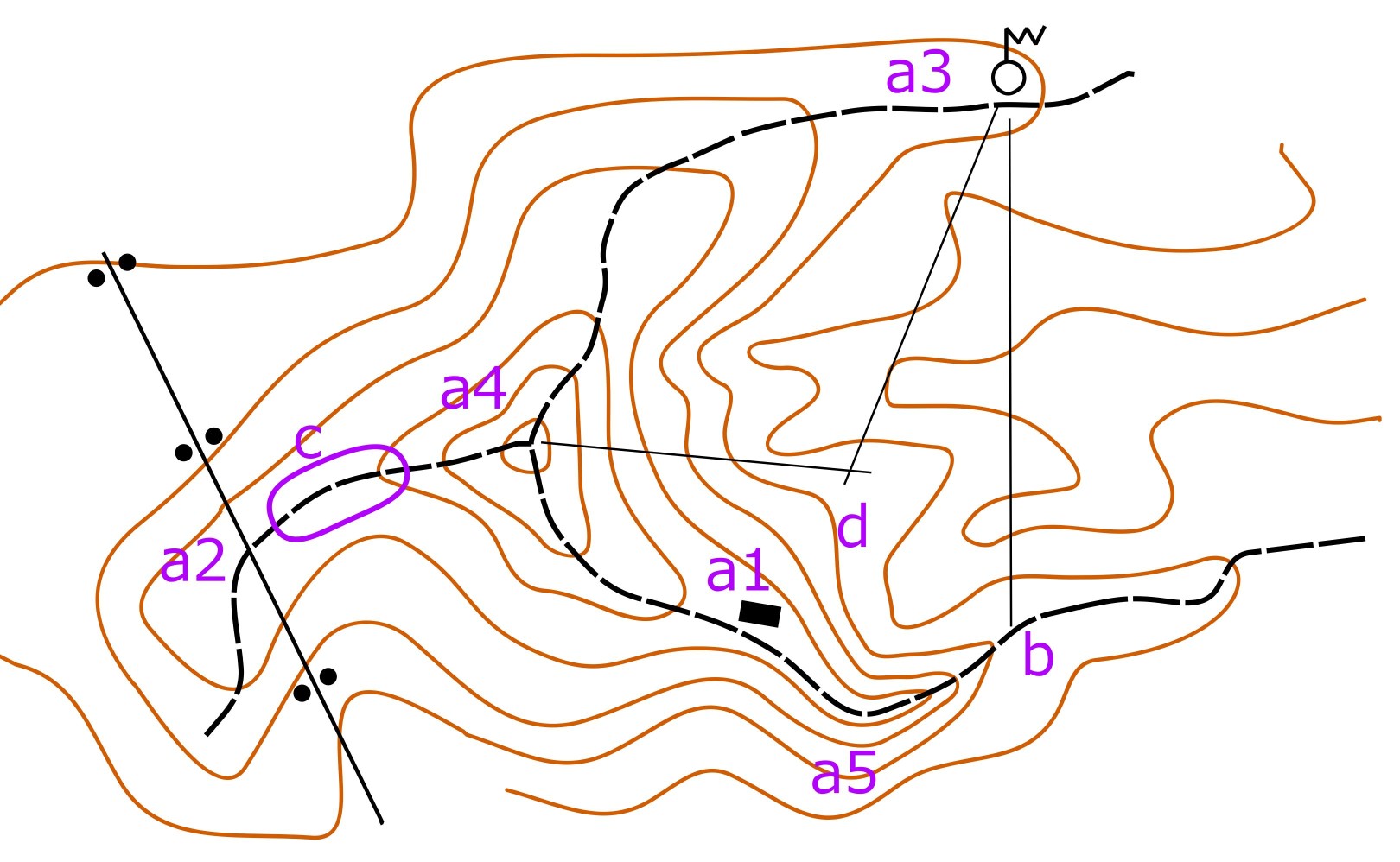

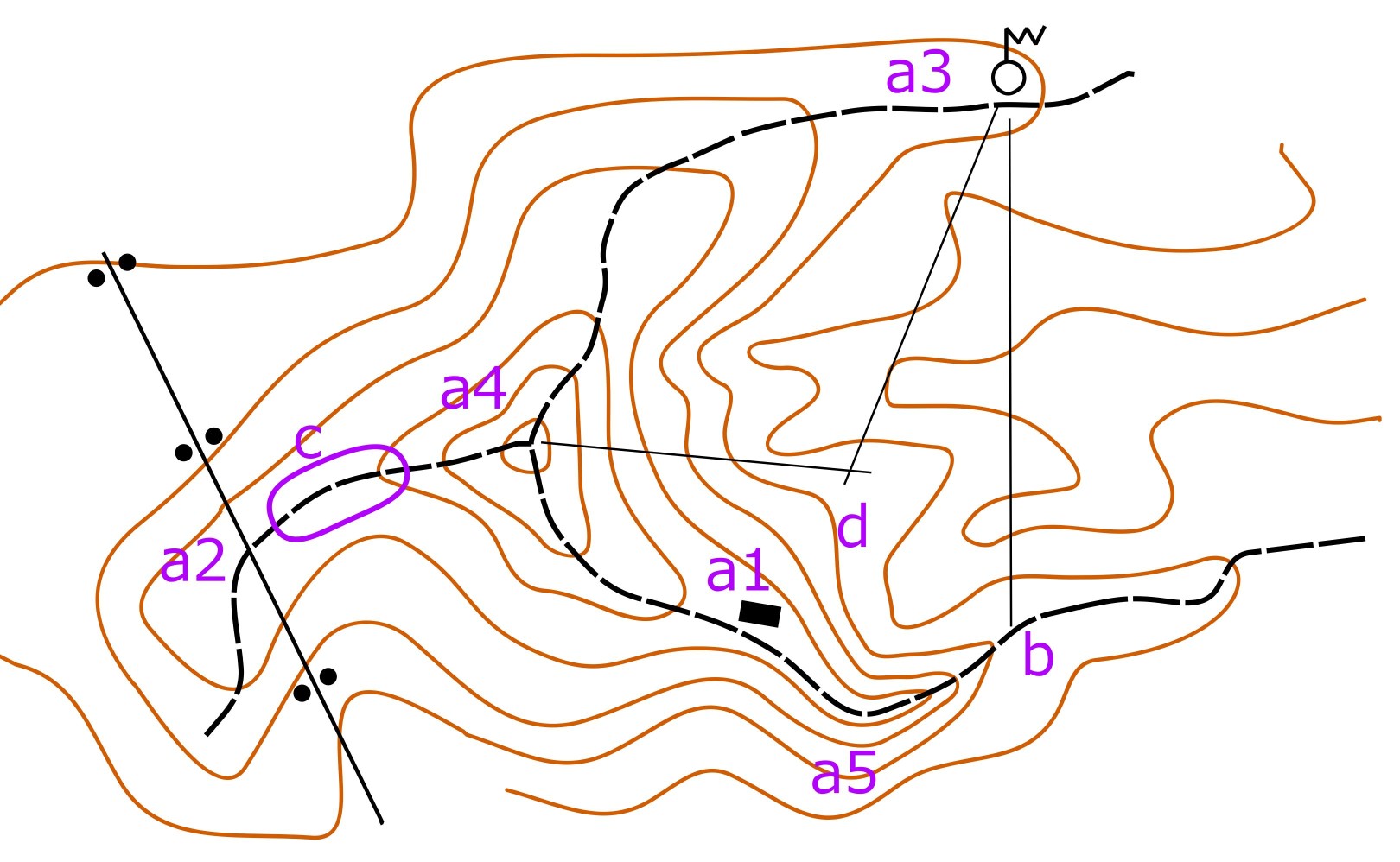

①近くの特徴物を使う(図7-a)

よく目立ち確実に地図と対応できる近くの特徴物を捉えることで現在地が分かります。たとえば、山小屋のような建物(a1)、送電線(a2)、電波塔(a3)、等はこの方法に役立ちます。これらの特徴物が複数ある場所もあります。取り違いが起きないよう、地図を見て同じような特徴物が他にもないかを確認します。

等高線から地形の方向や傾斜の違いを読み取れると、地形も現在地把握に有用な特徴になります。特にはっきりしたピーク(a4)や鞍部、尾根や谷の分岐や特徴的な方向の変化(a5)は有用な特徴です。

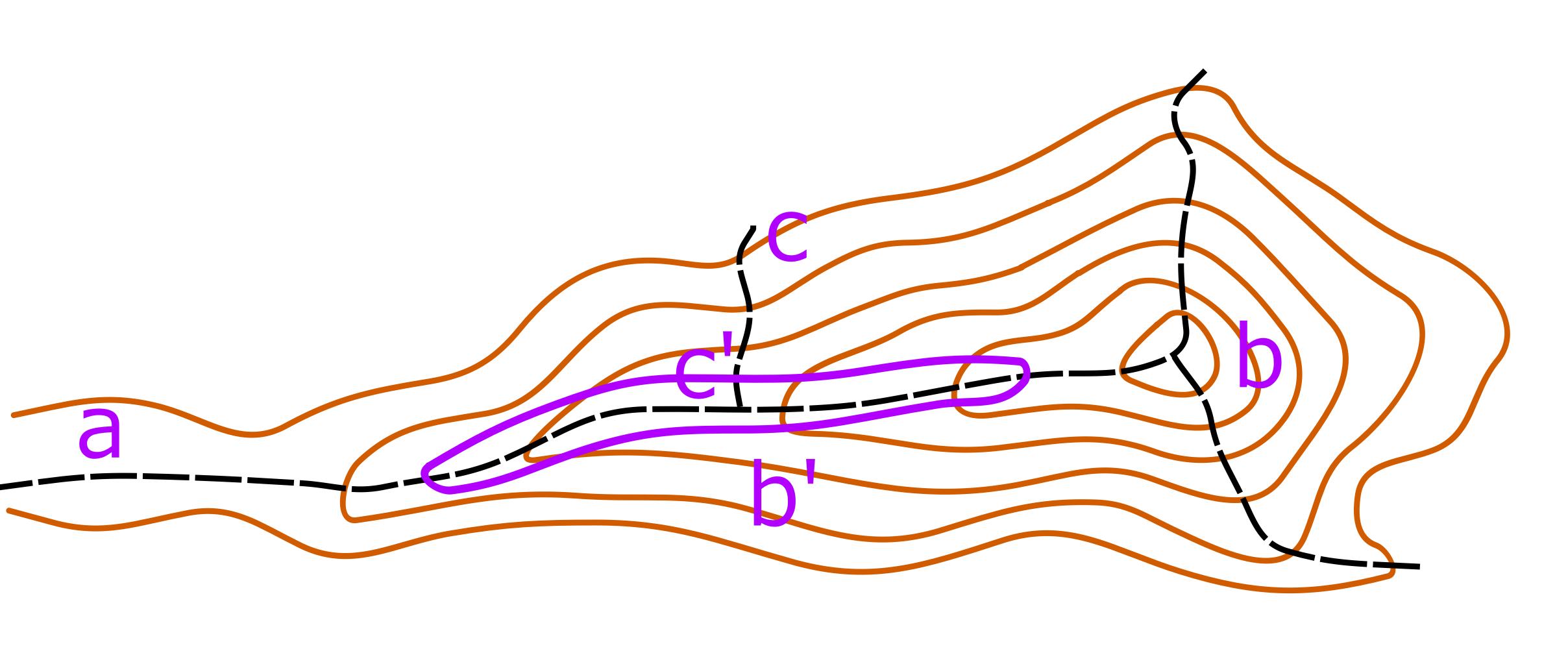

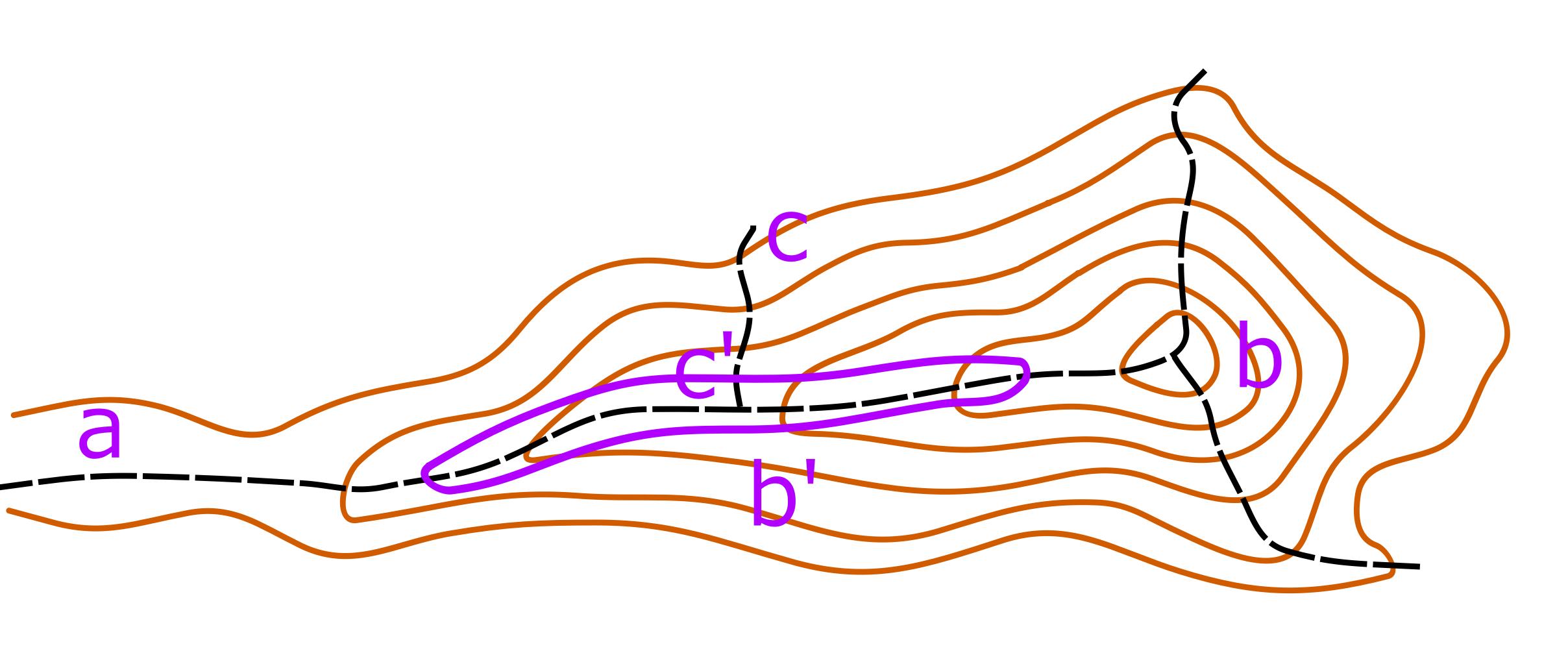

②離れた場所に見える特徴を使う(図7-b)

身近に使える特徴がなくても、はっきりした特徴物(たとえば山頂や電波塔)が遠望できれば、そこからの距離や方向を確認することで現在地が分かることがあります(b:電波塔が北に見える登山道上)。

③移動の履歴を使う:推測航法(図7-c)

①や②のような特徴物が使えなくても、移動中何を見てきたかを総合して判断すると、居場所が分かることがあります。たとえば稜線上を縦走する時、送電線は越えたがまだ山頂に達していない場合、cあたりにいると分かります。距離感が持てるようになると、さらに現在地を絞り込めるでしょう。

④ベースプレートコンパスを使ったクロスベアリング(図7-d)

地図と対応できる特徴物が二つ以上遠望できる時には、ベースプレートコンパスを使ってその特徴物の方位を測ることで現在地が分かることがあります。これをクロスベアリングと呼びます。特徴のない海の上では、これは一般的な方法でした。図の場合、a4ピークとa3電波塔からの方位を測ることで、dの位置にいるとわかります。

【図7】

より確実に現在地把握を行うために

常に現在地に疑いを持つ:

曖昧な特徴の多い自然の中では、自分の居場所には常に疑問の余地があります。この時、漠然と「分からないかも」と思うだけでなく、「このような特徴が見える別の場所の可能性はどこにあるだろう?」と具体的に考えてみることが、現在地の確実な把握につながります。

複数の情報を使う:

確実性を高めるために、常に複数の特徴を利用しましょう。たとえば現在地を道の分岐だけで確認したら、別の分岐と間違えている可能性があります。加えて、分岐する道の方向を確認すれば確実性は高まります。さらに、たとえば「鞍部」といった地形を加えれば確実性はさらに高くなります。

論理的に考える:

人間は曖昧な情報を自分に都合よく解釈する傾向があります。その罠に陥らないように、論理的に考える習慣を持ちましょう。ピークから南に歩いてきたらピークの北にいることはありえません。これまで見たものを忘れず、総合的に考えてください。また、「仮想」で情報の不足を補うことができます。たとえば、「もし**にいるとしたら、北に進めば××が見えるはず」といった考え方をすることで、不十分でない情報を補えます。

現在地の点、線、面を意識する

確実に現在地の把握が必要な場所もありますが、コース上の全ての場所で現在地が把握できる必要はありません。この場合も、確実に「この範囲にいる」と言えることを意識しましょう。そしてどうしたら、それを必要な場所で点に収束できるかを考えましょう。

たとえば、一般の登山では、はっきりした登山道を歩くことが多いので、現在地の把握は線状、つまりその登山道上にいると分かればよいことがあります。たとえば図でaからbのピークを目指す場合、東向きの尾根にいればよいので、現在地の把握は線状でかまいません(b’)。しかし、主稜線を外れて下る(図c)とすれば、分岐点(c’)で現在地が把握されている必要があります。

雪山ややぶこぎ登山、あるいは自由に移動可能な荒野では、現在地の可能性はさらに面的に広がります。面または線に広がってしまった現在地を、面から線、そして線から点へと絞り込んでいくことが実践的な現在地把握のポイントです。

【図8:道を歩いていることが確実なら、現在地は点でなく線状で把握すればいい場合もある】

スマホの地図アプリやGPS受信機、高度計を使う

GPS受信機やスマホの地図アプリで、確実に現在地を把握できます。また、地点(ウェイポイント)を登録したり、歩いてきた道筋を記録することもできます。ただし、カーナヴィゲーションのようなルート誘導機能は不十分です。また、ルートの全体像の把握にも不便です。限界を踏まえた利用が肝心です。

初歩的だが実用的なGPS受信機の利用方法として、ログの活用があります。ほとんどの機種で、これまで歩いたルート(ログと呼ぶ)を地図上に表示できます。登山と下山路が同じ場合、往路のログがたどるべきルートを示します。現在地がログから大きくずれ始めたら、道を間違えた可能性があります。これにより道間違いのダメージを最小限にできます。

標高が高くなると気圧が低くなります。高度計はこれを利用して標高を知る道具です。標高の変化の大きい登山道では、現在地を知るための補助用具として利用価値があります。

- 基本の地形図記号と地図記号を使う際の留意点

- ナヴィゲーションサイクルとは?

- 現在地を把握する様々な方法

- コンパス・地図を使った進路の維持

- 線状特徴物がなくてもまっすぐ進むテクニック

- 道を間違えた、と思ったら