コンパス・地図を使った進路の維持

登山道には道標のない分岐があったり、やぶや川の徒渉で道が分かりにくい場所があります。これらの場所ではルート維持の努力が必要です。ルート維持には基本的に二つの情報が使えます。ひとつは方向、もうひとつは地形との関係です。

方向によるルート維持

地図から読み取ったルートの方向を、コンパスを使うことで維持する方法です。方向を使ったルート維持には3つの方法があります。

(a)地図からルートの方向を読み取り、コンパスを使ってルート維持する

道や尾根等のはっきりした線状の特徴に沿って進む時には、地図からその方向を8方位または16方位で読み取り、コンパスでその方向を確認することでルート維持ができます。

(b)整置でルート維持する

(a)の方法では、方向を正確に読み取るのが難しかったり、読み取った方向を憶える必要があります。線状の特徴物に沿って進む時には、整置を使うと簡便にルート維持ができます。

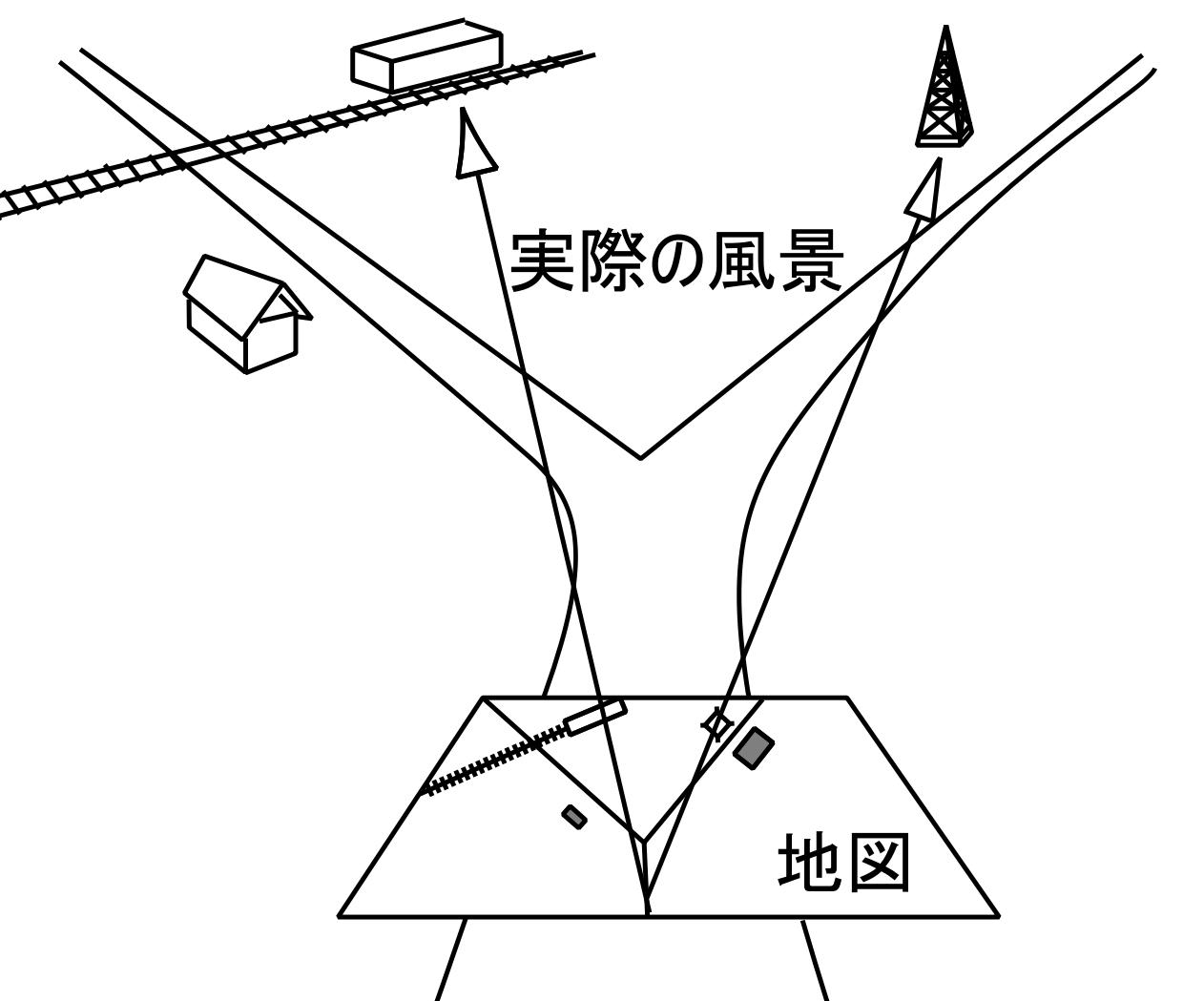

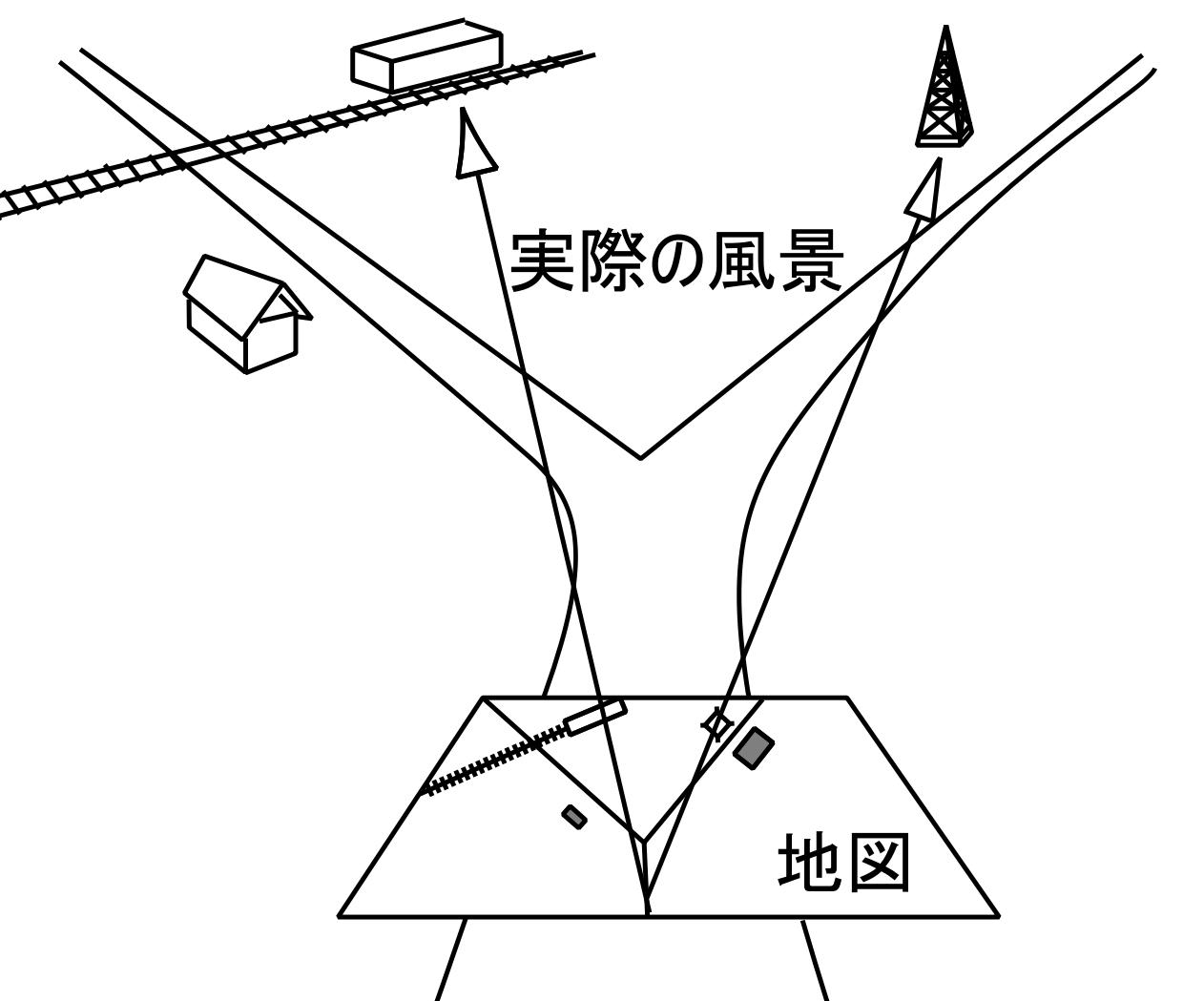

整置とは、地図を実際と同じ向きにして使うことです。山の中ではコンパスを使い、地図の磁北線をコンパスの磁針と平行にすることで整置ができます。整置をすることで、地図と実際の方向が一致します。地図で読み取った方向をそのまま延長すれば、それが実際に進むべき方向(道や尾根)になります。

【図10】

(c)ベースプレートコンパスを使う

線状特徴物がないなど、より精度が必要なルート維持の場合は、

ベースプレートコンパスによる直進を使います。

地形とルートの関係によるルート維持

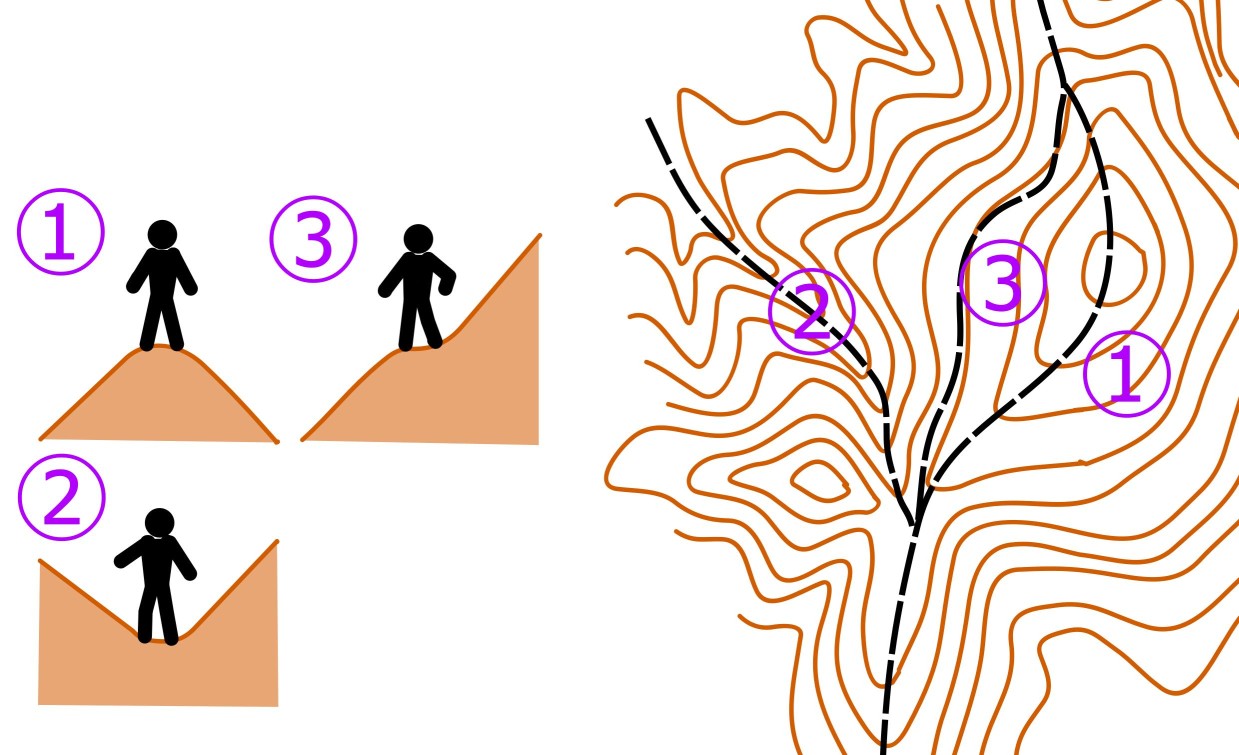

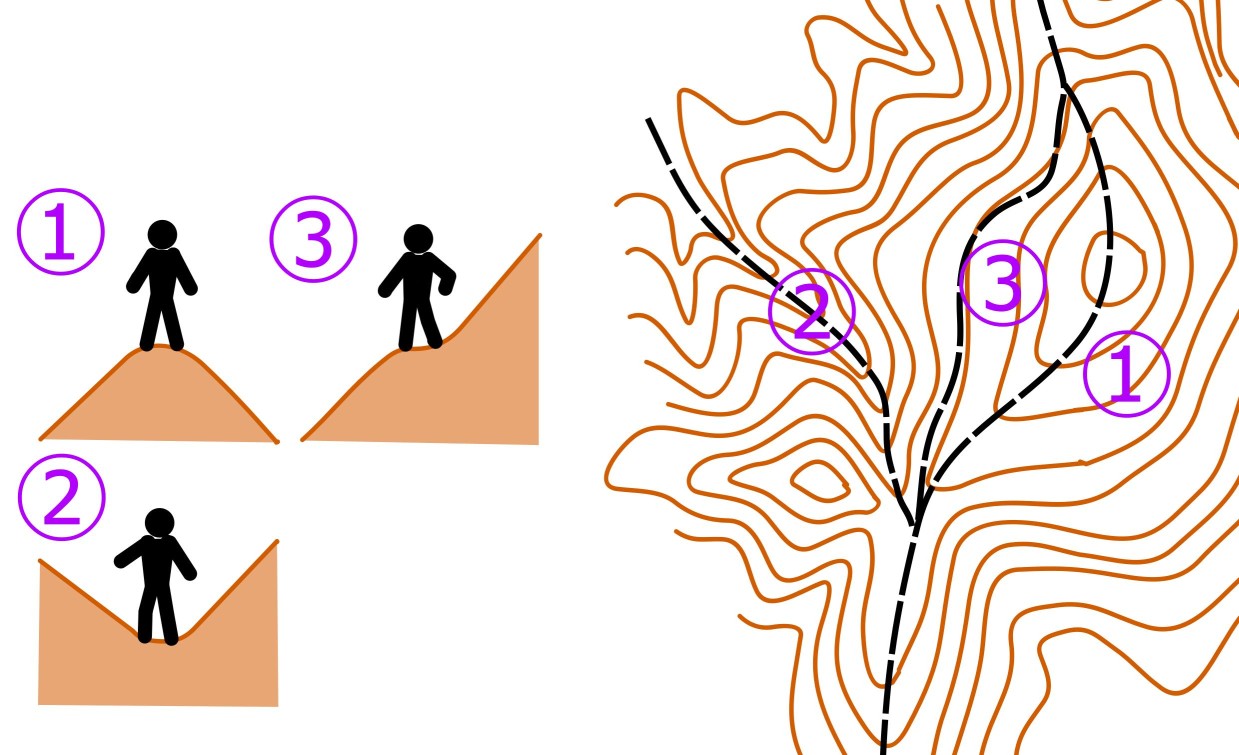

登山道のほとんどは、①尾根道、②谷道、③巻き道(等高線に平行についている道。トラバース道とも言う)に分類できます。道と地形との関係(尾根筋、谷筋、等高線と平行)を読み取ることで、ルート維持が可能です。

【図11】

ルートファインディング

ルートファインディングは、「地図からは読み取れない情報を利用して正しいルートを進む」ことです。

沢を渡る部分や踏み跡のつきにくい高山帯、複線化してしまった登山道では、ルートファインディングが必要です。どこを歩いたら効率よく進めるか、やぶの濃い場所でどこが通りやすいか、あるいは踏み跡が薄くなっている場所でどの方向に進めばいいか、その場その場の問題を解決しながら全体として進むべき方向や地形を外さないように注意しながら進みます。遠くを見ながら方向や地形との関係を維持することも有効です。

- 基本の地形図記号と地図記号を使う際の留意点

- ナヴィゲーションサイクルとは?

- 現在地を把握する様々な方法

- コンパス・地図を使った進路の維持

- 線状特徴物がなくてもまっすぐ進むテクニック

- 道を間違えた、と思ったら